雇用保険料率と保険料の仕組み

2025.03.24

労務コラム

こんにちは。あかね社会保険労務士法人です。

厚生労働省より、令和7年度の雇用保険料率が発表されました。本年度の雇用保険料率は、令和6年度より合計0.1%引き下げとなります。雇用保険料率は、企業の給与計算に直接影響を与えるため、最新の情報を正しく把握し、適切な手続きを行うことが求められます。

本コラムでは、雇用保険の基本的な仕組み、令和7年度の雇用保険料率の詳細、適用要件、計算方法、そして申告・納付の流れについて解説します。

1.雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した際の生活の安定や再就職を支援するための公的保険制度です。雇用保険料は、失業給付だけでなく、以下のような施策にも活用されます。

- 育児休業給付、介護休業給付

- 雇用安定事業(助成金など)(※助成金については下記7で解説。)

- 能力開発事業(職業訓練・教育支援)

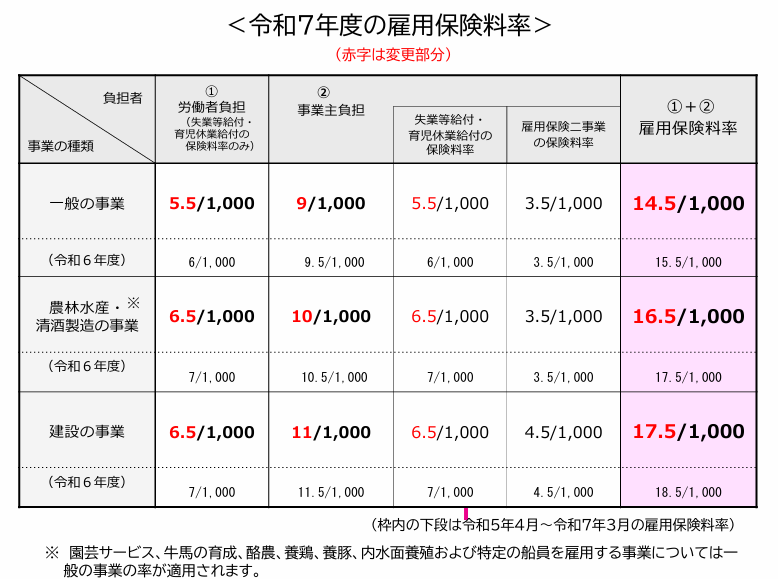

2.令和7年度の雇用保険料率

令和7年度の雇用保険料率は、次のように設定されています。

- 一般の事業:14.5%(事業主負担9%・労働者負担5.5%)

- 農林水産・清酒製造業:16.5%(事業主負担10%・労働者負担6.5%)

- 建設業:17.5%(事業主負担11%・労働者負担6.5%)

※厚生労働省:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内より抜粋

前年より合計0.1%の引き下げが行われ、企業・労働者双方0.05%の負担が軽減される形となります。

3.雇用保険料率の適用タイミング

雇用保険料率の変更は、「4月1日以降に最初に到来する締日に基づく給与」 から適用されます。

【適用例】

- 当月締め/当月支払い(例:4月20日締め・4月30日支払い) → 4月30日の給与より新料率を適用

- 末締め/翌月支払い(例:3月31日締め・4月25日支払い) → 4月25日の給与は旧料率、5月25日から新料率適用

給与締日の違いによる適用ミスを防ぐため、給与計算の担当者は事前に確認を行いましょう。

4.雇用保険の加入要件

雇用保険の適用対象者は、以下の条件を満たす労働者です。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがある

また、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」により、65歳以上の労働者で複数の事業所に雇用されている場合、一定の条件を満たせば本人の申請により加入が可能です。

5.雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、社会保険料や税金を控除する前の賃金額に、雇用保険料率を乗じて算出します。

【計算例】(一般の事業・令和7年4月~)

| 賃金項目 | 金額 |

| 基本給 | 325,800円 |

| 扶養手当 | 20,000円 |

| 通勤手当 | 15,000円 |

| 計 | 360,800円 |

雇用保険料=360,800円 × 5.5/1,000 = 1,984円(50銭以下切り捨て)

★★労働保険対象賃金の範囲

厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf

労働保険の対象となる賃金は、名称のいかんを問わず、労働の対償として支払うすべてのものです。

6.雇用保険料の申告・納付方法

雇用保険料は、毎年6月1日~7月10日に行う「年度更新」で申告・納付します。

- 確定保険料の申告・納付(前年の実績額)

- 概算保険料の申告・納付(4月1日~翌年3月31日の見込み額)

納付方法は以下の3種類があります。

- 現金納付(金融機関・労働局窓口)

- 口座振替

- 電子納付(インターネットバンキング等)

一定の要件を満たす場合、3回までの延納(分割納付)も可能です。

7.助成金活用について

雇用安定事業で実施されている助成金制度は、企業が労働者の雇用維持や人材育成を行う際に活用できる制度です。これらの助成金は、会社が負担している「雇用保険の二事業分」の保険料を財源にしています。せっかく会社が納めている保険料で賄われている制度なので、活用しなければもったいないと言えます。上手に活用することで、企業の成長と人材定着に大きく貢献します。あかね社会保険労務士法人では、あなたの会社で受給可能性のある助成金を診断する「助成金診断」を無料で実施しています。

▶️ 助成金受給可能性を診出来る助成金診断のお申し込みはこちら

8. まとめ

雇用保険は、労働者の生活の安定や雇用維持に欠かせない制度です。令和7年度は料率引き下げが行われますが、適用タイミングや計算方法に注意し、正確な対応を心がけましょう。

また、今後も社会情勢を踏まえた制度改正が見込まれています。最新情報を常にチェックし、適切な労務管理を行うことが重要です。本記事が、皆さまの実務に役立つことを願っております。